A cena con Apicio all’Hosteria Antica Roma

Cari Amici della Rossa e della buona letteratura gialla,

Cari Amici della Rossa e della buona letteratura gialla,

quanti misteri si possono annidare tra le righe di una ricetta di cucina? Infiniti e tutti gustosi!

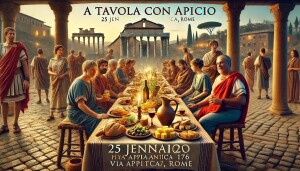

L’evento culinario di ieri organizzato dal mio amico Paolo Magnanimi, patron dell’Hosteria Antica Roma sull’Appia Antica, è stato un grande successo culinario e letterario.

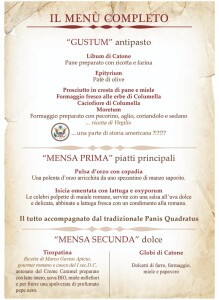

Il menù proposto ha abbracciato gran parte della tradizione romana, partendo dal Libum di Catone, il pane preparato con ricotta e farina, fino all’Isicia omentata con lattuga e oxyporum, le stupende polpette di maiale con salsa di uva dolce e pinoli, passando però attraverso il Moretum, un formaggio fresco a cui si aggiunge pecorino, aglio, coriandolo e sedano, secondo un’antica ricetta trasposta da Virgilio in un poemetto, tramandatoci dalla versione tradotta da Giacomo Leopardi.

La ricerca storica effettuata dal ristorante parte dal ricettario di Marco Gavius Apicio, gourmet romano e cuoco del I sec. d.C. che ci ha regalato il primo libro di cucina della storia, ma arriva all’Ottocento con le ricette di Adolfo Giacquinto, zio di Ada Boni che, invece, ci ha regalato uno dei ricettari moderni più completi e appassionati dei nostri tempi.

In questo trionfo di papille gustative, ho avuto modo di fare un intervento poetico sulla storia della gens Caecilia, visto che ci trovavamo appena di fronte l’imponente Mausoleo di Cecilia Metella Cretica.

Amo moltissimo combinare il Romanesco con la storia romana, due delle mie più grandi passioni. E anche questa ricetta cucinata da me è stata molto gradita!

La servo anche a voi? Ma sì, eccola!

Buona lettura sempre a tutti!

|

Quistioni de famija

|

|

| La famija Metella, stirpe anticache se dice principiasse da Eneao da Vurcano[1], era però plebeae

se guadambiò onore co’ fatica fin dar ducentottantaquattro accì, quanno Metello Denter ce morì

pe libberà Aretium da li Galli. Poi ce fu Macedonicus, Caprarius, Dalmaticus, Numidicus e Calvus (Che nomi strani sò? Pe ricordalli…); ma tutti li Ceciji, come sia, daveno l’istesso nome o ‘gni fija[2].

La Cecija Metella[3] più famosa non fu quella seporta ‘nde la tomba indove l’eco ancora ce rimbomba, ma la fija dell’ava licenziosa, che pare fusse Lesbia de Catullo, ma pe tanti, de certo, fu er trastullo.

Ma Clodia Pulcra, così se chiamava, era patrizia e tale arimaneva puro si Marco Rufo je piaceva e er tradimento la disonorava. Quinto Cecijo nun poté poi tanto, ché lei de le conquiste se fà vanto.

|

La fija sua Cecija? Tale e quale!Fu Celere de nascita e pe sbajosposò un Cornelio, ma fu ‘n gran abbajo:

Spintere o Dolabella nun è eguale, tanto più ch’er marito nun abbozza, la ripudia e l’orgojo nun ingozza.

‘Na Cecija Metella[4] assai stimata era la moje de Marco Licinio, fijo de Crasso, che volle vicino ar ber seporcro de la matrona amata un artare cor bove[5] tra li teschi, così che annà nell’ardilà je rieschi.

Fino a quer tempo, infatti, quer concetto de ardilà era ‘na robba assai fumosa, riservata a li granni eroi che a iosa guadambiavano l’Elisum de getto. Co l’Ellenismo[6] e l’esotismo egizzio mórse la tradizzione de ‘gni Tizzio

che venerava li Lari antenati, li spiriti custodi de la casa, de la famija e puro de na spasa de schiavi che c’ereno impiegati. Pe li Lemuri ce voleva un dio, ché de guai ne portaveno un fottio!

Monica Bartolini 25 gennaio 2025 |

[1] La gens Caecilia era di stirpe plebea ma pretendeva di annoverare tra i fondatori Ceculo, figlio di Vulcano, o Caecas, compagno di Enea, esule da Troia. Si schierò sempre politicamente con la fazione degli Ottimati.

[2] Tutte le donne della gens Caecilia si chiamavano Cecilia Metella, a cui si aggiungeva l’appellativo relativo al padre.

[3] Cecilia Metella Celere era figlia di Quinto Cecilio Metello Celere e di Claudia Pulchra. Sposò Publio Cornelio Lentulo Spintere che la ripudiò perché era divenuta l’amante di Publio Cornelio Dolabella, genero di Cicerone, avendone sposata la figlia Tullia.

[4] La matrona della celeberrima tomba era Cecilia Metella Cretica, moglie di Marco Licinio Crasso, figlio del Triumviro.

[5] Il bue era l’animale sacro al dio egizio Api, dio dell’Oltretomba. Nel Medioevo la località preso il nome di “Campo de bove” proprio per l’immagine del bue sulla lastra dell’altare.

[6] L’Ellenizzazione di Roma e l’esotismo egizio portato da Cleopatra cambiarono di fatto la cognizione religiosa di vita oltre la morte, garantendo un concetto di aldilà sconosciuto alla religione romana antica. Scompaiono dunque Lari, Mani e Lemuri e cambia completamente la tradizione cara a ogni Romano, secondo la quale se il defunto era stato buono, diventava un Lare che restava in casa a proteggere la famiglia e veniva onorato nei larari casalinghi; se esplodeva in tanti Mani poteva rimanere nei pressi della propria sepoltura e durante i Parentalia si andava loro a portare offerte. Gli spiriti malvagi, diventati Lemur,i andavano tenuti lontani dalla famiglia con dei riti appositi, eseguiti durante i Lemuria.